Artistas indígenas conquistam espaço no cenário cultural carioca

Para além de abril, quando se comemora o Dia dos Povos Indígenas, eles marcam presença em exposições, peças de teatro e festivais de música

Não faz muito tempo, os indígenas só eram lembrados no Rio — quando muito — no dia 19 de abril, desde o ano passado rebatizado de Dia dos Povos Indígenas. Nos últimos anos, no entanto, eles vêm, pouco a pouco, ocupando espaços no cenário cultural, seja nas artes visuais, cênicas, na música ou no audiovisual. Essa conquista não aconteceu de forma repentina: é resultado de anos de luta dos povos originários por mais visibilidade para suas produções, com uma série de iniciativas. É o caso da Rádio Yandê, fundada on-line há dez anos por Anápuàka Tupinambá, Denilson Baniwa e Renata Machado Tupinambá. Por meio dela, artistas que nunca tinham tido suas músicas compartilhadas fora de suas comunidades puderam alcançar o Brasil e o exterior, através da estação on-line ouvida em mais de noventa países, por mais de 3 milhões de pessoas. Além de chegarem à mídia tradicional e conquistarem mais público, eles também inspiraram a ascensão de outros nomes, alimentando a própria cena. “Foram movimentos solo ou coletivos que desencadearam uma série de reconhecimentos por parte de curadores e instituições culturais”, comenta Denilson Baniwa, amazonense há catorze anos radicado em Niterói e grande nome da arte contemporânea brasileira hoje.

+ ‘Fofas’ nas redes, na vida real conviência com capivaras não anda pacífica

O imaginário sobre as pessoas indígenas no Brasil, muitas vezes, ainda é repleto de estereótipos, como a ideia de que os povos originários “de verdade” vivem nas aldeias e da mesma forma que no século XVI. Por meio da arte, o público tem tido contato com outras narrativas, desde o ponto de vista deles sobre a história do Brasil até questões mais recentes, da demanda por demarcação de terras à vida no contexto urbano. “Trazer o indígena contemporâneo é importantíssimo para confrontar e combater o racismo estrutural”, pondera Anápuàka Tupinambá, nascido em São Paulo e desde 1987 vivendo no Rio. Denilson Baniwa frisa que, muitas vezes, o público não se interessa por notícias que envolvam as questões territoriais, mas, quando as pessoas têm acesso a uma obra de arte sobre o tema, começam a perceber coisas que não tinham pensado sobre a colonização, a construção do país e a violência desse processo. “A partir desses artistas, a gente está criando um novo repertório, um novo vocabulário e uma nova memória sobre o Brasil”, comemora Baniwa.

+ Pão de Açúcar-Morro da Urca a 100km/h e em 50s: tirolesa agita turismo

A presença de indígenas é mais evidente nas artes visuais. Atualmente, por exemplo, está em cartaz no Museu do Amanhã a exposição Nhande Marandu — Uma História de Etnomídia Indígena, com um retrato da comunicação dos povos do passado até os dias de hoje, e que tem Anápuàka como um dos curadores. Já o Museu de Arte Moderna (MAM) abriga as mostras Aqui Estamos, da artista Uýra, e a coletiva Atos de Revolta — Novos Imaginários sobre Independência, que fala a respeito de uma série de insurreições que aconteceram antes e depois de 1822, e conta com Arissana Pataxó, Glicéria Tupinambá, Gustavo Caboco Wapichana e Roseane Cadete Wapichana entre os participantes. O argentino Pablo Lafuente, diretor artístico do MAM, vive há dez anos no Brasil e diz que, quando chegou aqui, a presença desses artistas e curadores nas grandes exposições e na programação dos museus era “quase zero”. Nos últimos dois anos, percebeu que cada vez mais espaços têm trabalhado com eles. “Há uma mudança substancial de como as instituições estão lidando tanto com a cultura como com as pessoas indígenas”, observa.

+ Roxy volta ao cartaz no verão como casa de espetáculos para 920 pessoas

Na música também há uma geração de artistas que vem conquistando seu lugar através de premiações e festivais Brasil afora. Cantando sobre as questões dos povos originários, geralmente misturando português e suas línguas nativas, eles vêm conseguindo furar a bolha dos grandes eventos. No ano passado, o Rock in Rio apresentou um show do primeiro grupo de rap indígena, o Brô MC’s, com o rapper Xamã, no Palco Sunset. O Rock The Mountain, em Itaipava, escalou a cantora Kae Guajajara em sua última edição. Um dos principais nomes da música indígena nacional hoje, ela é nascida no Maranhão e criada na Maré. A artista, que acaba de lançar seu novo álbum, Zahytata (“estrela” na língua zeeg’ete), observa que ainda se espera que eles abordem apenas temas relativos à luta. “Muitas vezes falta essa sensibilidade de ver a gente vivendo, em vez de só sobrevivendo às consequências da colonização. Por que não temos o direito de falar sobre autoestima, beleza, relacionamentos, desejos? Meu disco fala justamente disso”, diz.

+ Concertos para a Juventude de todas as idades chega aos 80 anos em 2023

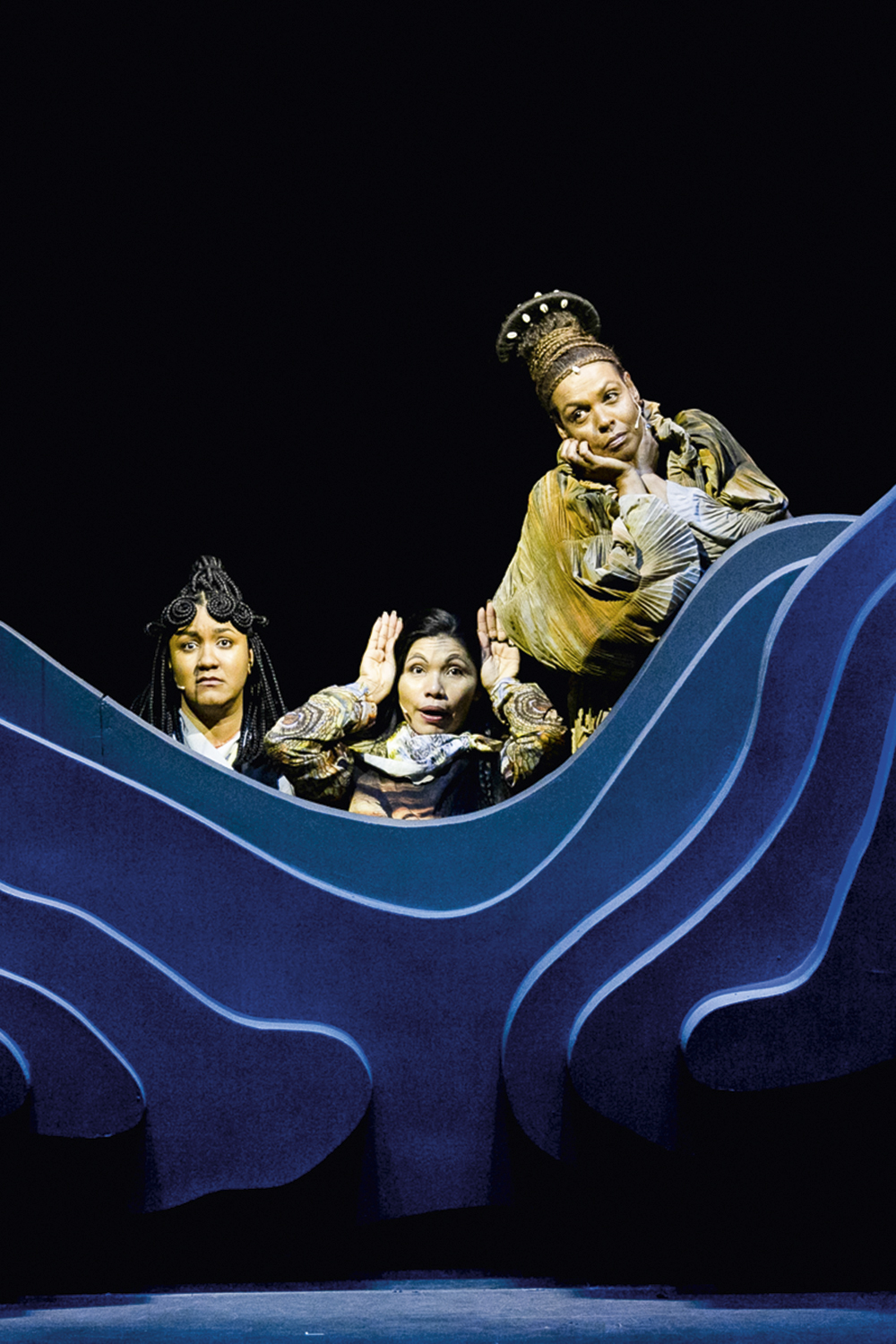

Apesar das artes dramáticas também estarem abrindo espaço, ainda há muito que avançar nesse campo. Recentemente, por exemplo, a Globo exibiu um episódio da série Falas da Terra protagonizado por três atrizes indígenas. O espetáculo Museu Nacional [Todas as Vozes do Fogo], da Barca dos Corações Partidos, em cartaz no Teatro Riachuelo, traz a atriz Rosa Peixoto, do povo Tariana, no Amazonas. Ela protagonizou o longa A Febre (2019), de Maya Da-Rin, e participou de alguns capítulos da série Cidade Invisível, da Netflix. Pertencente a uma família das artes, Rosa levou vinte anos para ter seu trabalho reconhecido. Ela se diz feliz com essa crescente abertura, no entanto espera que o movimento ganhe mais consistência. “É preciso ter um olhar voltado para a nossa cultura, e não que nos tratem como peça de museu, para ser exibida”, pontua. Para que a questão avance, ela e os demais concordam que é importante haver mais investimentos privados e políticas públicas, além de pessoas originárias ocupando espaços de decisão — como Sandra Benites, que recém-assumiu a diretoria de Artes Visuais da Funarte. Mas, em uníssono, comemoram que a cena atual esteja inspirando mais gente e abrindo caminhos. “Muita gente me fala: ‘É possível sonhar com esse lugar, então?’. É possível, sim”, diz Rosa. Eles são a prova.

+ Para receber VEJA RIO em casa, clique aqui