A exposição Mulambo todo de ouro começa com Costão, foto que mostra o pai de Mulambö segurando o irmão caçula do artista no colo. Sobre as costas de ambos, uma coluna vertebral contínua pintada em dourado. A pintura, aplicada como um carimbo ou decalque sobre a foto, une os dois troncos em um só, transformando-os em uma estrutura ancestral, um corpo-continente cujas curvas lembram a encosta do litoral brasileiro. Em cartaz na galeria Portas Vilaseca, localizada em uma casa de vila em Botafogo, a mostra conclui seu percurso no terceiro piso, com uma obra que se comunica diretamente com a primeira: em Massa, pintura dourada sobre couro, vemos a multidão retirada de uma foto da extinta Geral do Maracanã. O trabalho atiça a memória (quantos rostos vimos gritar, sorrir e chorar ali, no lugar dos ingressos mais baratos e da emoção arrebatada?). E também alude à técnica de garimpo que mergulhava a pele de boi nos cursos d’água, para que o pó de ouro grudasse na superfície, facilitando a coleta de qualquer vestígio de um possível tesouro.

Entre a verticalização e a unidade de Costão e a multidão horizontalizada de Massa, os pontos em comum que poderiam fazer uma síntese desta poderosa reunião de trabalhos de Mulambö, assim como das inquietações que têm transformado o artista, de apenas 25 anos, em um dos mais instigantes criadores de sua geração. Sua obra é a coleta de imagens fragmentadas – e frequentemente descartadas, desprezadas. Elas são ressignificadas como pedras preciosas e colunas de sustentação de nossa brasilidade múltipla, bem como de suas reverberações na cultura popular.

O título da individual na Portas Vilaseca abre mão da trema na letra “o”, que consta da assinatura artística de Mulambö, estendendo o banho de ouro a todos os outros mulambos, e apontando para uma operação constante em sua obra. Ele pode interferir sobre fotografias pré-existentes ou reproduzir retratos de reis e rainhas – os vindos da África, os dos povos originários da América Latina, os de nosso futebol ou carnaval. Além das reproduções fotográficas, usa materiais de refugo, como o papelão, e tintas baratas, que podem ser compradas em lojas de construção – o que reduz o escopo de sua paleta aos tons básicos, especialmente vermelho, preto, amarelo, branco. Ao selecionar seus retratados, Mulambö demostra que muitos dos que são tratados como lixo – numa escala social de valores que ainda são filtrados pelo nosso passado colonial – podem revelar sua importância quando recebem um banho de ouro. Trazida à luz, a nobreza da cultura preta e popular brasileira não deixa dúvidas de que foi “feita para brilhar, não para morrer de fome”.

Banho de ouro nos farrapos e restos

Com origem na região onde hoje está Angola, o termo “mulambo” significa “farrapo” e foi sendo associado também às roupas velhas e mal ajambradas. Não demorou muito para que a palavra ganhasse contornos pejorativos e acabasse colada nos pobres e pretos. Um fulano “mulambo”, “mulambento” ou “amulambado” seria alguém mal vestido, muitas vezes em situação de rua, e, tanto no século XIX quanto 200 anos depois, o contingente dos sem-teto é formado majoritariamente pelos descendentes de africanos. No livro Sobre o autoritarismo brasileiro (Companhia das Letras), Lilia Moritz Schwarcz aponta que uma pessoa escravizada, além de jamais possuir sapatos, recebia do senhor branco apenas uma muda de roupa por ano. Quando a Lei Áurea foi assinada, em 1888, este traje surrado era o único patrimônio que os cativos recém-libertos possuíam. É bem possível, penso enquanto escrevo, que a ameaça “Você vai sair daqui com a roupa do corpo!”, geralmente dita com tanta violência pelos brasileiros, tenha origem nessa circunstância (se alguém souber, por favor, me conte).

A situação de menos-valia do termo “mulambo” não demorou a ser subvertida pela cultura popular sedimentada a partir das religiões afro-brasileiras, com a irradiação da figura da pombagira Maria Mulambo. Na coletânea Arruaças – Por uma filosofia brasileira (Bazar do Tempo) feita em parceria com Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino, o filósofo e professor Rafael Haddock-Lobo lembra, no texto Pedacinhos de Mulambo, um ponto de terreiro dedicado à entidade: “Todo lugar tem rainha, lá no lixo também tem / Mas ela é Maria Mulambo, acredite você também”. Haddock-Lobo compara a pombagira à catadora de lixo Estamira, imortalizada no documentário de Marcos Prado. Esta é uma analogia que também estará presente no futuro enredo da Acadêmicos de Grande Rio sobre o orixá Exu, em que os talentosos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad lembram Estamira – aquela que encontrava riquezas e sentidos no lixão de Gramacho, naquilo que é descartado por uma sociedade de excessos – por seu poder de seleção e seu desejo de comunicação.

Ao falar da vontade comunicar, reponho a trema no “o” e volto a Mulambö, o artista, e sua importante exposição. Se Haddock-Lobo defende em seu artigo que Maria Mulambo e Estamira reconhecem o poder da “beira”, e nela se estabelecem, digo que este também parece ser o interesse deste artista tão instigante, da adoção de seu apelido como nome artístico à condução de sua curta, mas já fértil trajetória. Nascido como mais um João, na cidade de Saquarema, Região dos Lagos, Mulambö cresceu em São Gonçalo, região metropolitana de Niterói, e cursou alguns períodos de História. Depois migrou para a faculdade de Artes na UFF e concluiu o curso quando já participava de exposições. O sampler que tem feito com farrapos de imagem demonstra, acima de tudo, seu interesse pelas histórias que esses retalhos podem conter e contar.

“A experiência que passa de boca em boca é a fonte a que recorreram todos os narradores”, nos ensina Walter Benjamin, e Mulambö parece saber que agenciar e modificar as imagens é exercer um poder sobre o simbólico que auxilia na subversão e na redenção das histórias. Na escolha daquilo que pinta e das imagens nas quais interfere, o artista demonstra sua opção pelas beiradas e por todos aqueles que quiseram aprisionar ali. Ele amplia a pressão que as margens e os marginalizados podem fazer sobre o curso do rio de histórias oficiais, até conseguir modificá-lo um pouco.

Com Garrincha e João Candido, a transgressão libertária

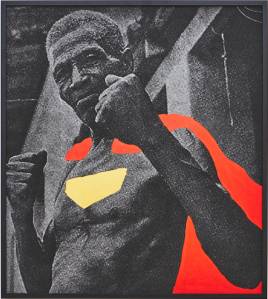

Isso fica evidente em Super herói, múltiplo de técnica mista no qual o artista se apropria de uma foto de João Candido, líder da Revolta da Chibata (1910) e pinta uma capa vermelha saindo de suas costas. Os punhos cerrados do marinheiro, artífice do movimento que afirmou categoricamente que o açoite não era mais aceitável neste país, ganham novo significado a partir da roupagem fictícia imaginada por Mulambö. João Candido, um dos fundamentos de um Brasil que quis ser moderno antes do Modernismo, é o homem preto que exige liberdade e igualdade para si mesmo e para os seus; é o promotor da verdadeira alforria, arrancada a bala de canhão, e não concedida pela princesa branca. A capa vermelha dada por Mulambö reconstrói poeticamente esse protagonismo, que é luta e é voo.

Outra imagem refeita a partir de retalhos é Taça, em que o artista une o jogador Mané Garrincha na hora de um drible a um policial partindo para o ataque durante as passeatas contra a ditadura civil-militar brasileira, em 1968. Aos pés de Mané, a bola é ouro e algo de impossível captura e ainda mais forte do que uma possibilidade de “resistência” – palavra que talvez precise ser repensada, por dar àquilo contra o que resistimos um poder superior. Garrincha e seu drible estão mais afinados com o que Luiz Antonio Simas chama de “adequação transgressora” – algo que, em vez de resistir a outra força, esmurrando a ponta da faca do hierarquicamente estabelecido, vai ludibriando a lâmina, infiltrando-a com ferrugem. A noção de resistência, defende o historiador, dá àquilo ao que se resiste a orientação da ação. A figura do Chico Rei de Mulambö, retrato pintado com acrílica e adornado com fita de cetim, lembra que os desfiles de carnaval frequentemente tomaram para si esta transgressão calcada no jogo de cintura e nas linguagens da fresta.

Disse logo no início deste texto que a obra de Mulambö é sobre imagens, mas também sobre corpos que são refeitos no tempo e no espaço a partir de seus andrajos, seus retalhos esgarçados, seus restos. São Sebastião do Rio de Janeiro (edição dourada), uma pintura do mártir feita sobre uma pilha de pneus, é talvez o trabalho que demonstre isso de forma mais poderosa – e ao mesmo tempo mais elíptica. Ainda de mãos dadas com Simas, e sua insistência numa História das encruzilhadas e das vozes do povo, lembro o que o escritor chama de “esculhambação criativa” para qualificar nossas misturas culturais. Sebastião, santo cruzado que ajudou a derrotar os tupinambás, tornou-se o padroeiro da cidade, mas acabou sincretizado com o orixá Oxossi, “baixando” nos terreiros cariocas como caboclo. Uma antropofagia redentora, que engole o corpo do inimigo como elogio de sua força. É emocionante perceber o entendimento de Mulambö dessa mescla, e perceber ainda como o artista sobrepõe tempos ao unir o martírio de Sebastião à pilha de pneus, usada como lugar de extermínio no “micro-ondas”, prática que carboniza corpos indesejados nas favelas e periferias do Rio.

O mesmo tipo de dobra temporal fica evidente em Queria um pincel mas me deram uma vassoura, obra em que o artista sobrepõe a imagem de um tridente – insígnia de Exu e de Netuno – sobre uma piaçava. O estandarte da festa e da fé, a mobilidade mágica das bruxas, a luta camponesa, a coleta dos garis: a poeira de tantas imagens e tantos brasis varrida por esse artista na direção das histórias que ele ainda quer contar.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO