Até os demissionários DJs festejam a volta da galera. O reencontro envolve bem mais do que a reabertura de uma fonte de grana para clubes, federações, empresas de mídia, patrocinadores.

O renascimento da arquibancada – cores, vozes, dramas – restitui a porção da alma do futebol amputada pelo vazio forçado, pelo silêncio, pela desidratação cromática. De uma hora pra outra ficamos presos num Natal sem Noel.

Que saudade da arquibancada! Nela soltamos o gogó e os freios, desatamos nós amarrados por cartilhas familiares, profissionais, comunitárias. Nela o abraço do gol transforma o desconhecido ao lado no amigo do peito.

O estádio transpira instintos represados no tecido sociocultural. Para Norbert Elias e Eric Dunning, craques da sociologia, o esporte moderno e seus espaços normatizados concedem um banho de sol a desejos primitivos encarcerados no inconsciente.

Extravasamos na arquibancada excitações contidas por gabaritos institucionais, morais, mentais. Guerreamos sem guerrear. Essas dinâmicas miméticas constituem o “processo civilizador” dissecado nos dois volumes da clássica obra de Elias.

Como os ritos carnavalescos, a arquibancada abre uma fenda temporal para transgredirmos, até certo ponto, convenções, hierarquias, papeis sociais. Ali berramos, xingamos, abraçamos estranhos, provocamos em coro. Ali somos o que somos, diriam os existencialistas.

A brecha transgressora se molda a partituras históricas, ideológicas, culturais, mercantis. As arenas globais de hoje adotam liturgias e limites distintos dos vivenciados, por exemplo, nos velhos alçapões suburbanos, tão ricos à mitologia boleira e à história carioca.

Estádios como os do Olaria, na Rua Bariri, inaugurado em 1947, eram uma extensão do bairro. Quintais de tradições e identidades germinadas no dia a dia. O genial Aldir Blanc* cansou de eternizá-las.

Já o Maracanã original espelhava a ideia de um país cuja massificação urbana nos conduzia ao futuro. A grandiosidade arquitetônica correspondia à estatura simbólica: o porte, a massa e o futebol pretensamente dionisíaco representavam um Brasil moderno, inventivo, irresistível.

Inspirada em Gilberto Freyre, consolidada pela imprensa e instrumentalizada por Vargas, essa identidade cultural ganhou o imaginário. O “maior do mundo” ajudou a fixá-la. Na geral do Maraca raiz vivíamos uma aquarela brasileira.

Reformado para a Copa de 2014, o Maracanã de maquiagem liberal prescreve menos mistura, mais compostura. A aura popular confronta-se com mudanças como os assentos individuais. Expressam a adequação dos estádios a conveniências de consumo contemporâneas. O tal “padrão Fifa”.

Iniciada nos anos 90, a padronização dos estádios agrega conforto e novas experiências. Por outro lado, busca anestesiar supostas ameaças à segurança e às ambições comerciais.

O manual globalizado valoriza comportamentos como o uso múltiplo do celular a tiracolo. Mas não exclui antigas legitimações do torcedor: mimeses dos cantos de guerra, afrontas ao juiz, apelos ao sobrenatural. O pênalti decisivo desperta as reações de sempre: nem ateu resiste à escalação da Divina Providência.

Os caras-pintadas na Euro ilustram a resiliência de hábitos imemoriais incorporados ou reciclados à etiqueta dos estádios hipermodernos. Nela adicionam-se os cuidados com a pandemia ainda em curso.

Desta adaptação depende o retorno do público. A ansiedade em consumá-lo e o relativo recuo pandêmico não devem iludir o compromisso com regionalidades sanitárias e precauções ao contágio.

A reciclagem da etiqueta torcedora encara desafio ainda maior: tolerância zero aos ataques racistas, homofóbicos, xenófobos. O pulso primal da arquibancada não pode blindá-los de complacência.

O basta nunca é simples, ligeiro. Caminha no ritmo da educação, da civilidade, e do interesse em tornar a excitação tribal impermeável a insultos preconceituosos. Significa aplicar punições esportivas, financeiras, criminais à altura das discriminações. O amadurecimento esbarra em conformidades políticas e econômicas.

Delas esquivaram-se as penas ao Brusque F.C. impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. As ofensas racistas disparadas por um dirigente contra o meia Celsinho, do Londrina, custaram perda de três pontos na Série B e multa de R$ 60 mil. O agressor também foi multado, em R$ 30 mil.

Sanções equivalentes, e proporcionais, deveriam se estender a grandes clubes e seleções cujos torcedores cometessem o mesmo crime. Mas aí os alaridos continuam superiores às mordidas.

_________________

*Havemos de torcer como Aldir

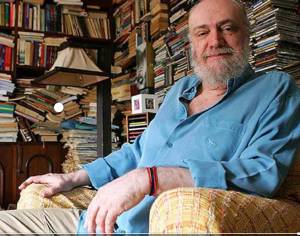

Poucos gênios capturaram tanto as dores e delícias do universo carioca como Aldir Blanc. Elas passeiam na sua poesia, nas suas crônicas, canções. Transbordam no recém-lançado “Inédito”, primoroso tributo ao compositor levado em maio de 2020 pela Covid, aos 73 anos.

Bambas como Bethânia, Chico, João Bosco e Moacyr Luz realçam o brilho das canções inéditas reunidas no disco. Lindas e pujantes, temperadas de frescor e lirismo, bailam do samba no boteco a feridas profundas deste e outros tempos. Aldir na veia.

Parte da claridade dos seus versos vem das janelas ao futebol e às rimas com o subúrbio, com os vapores existenciais, com a vida real. Aldir irradiava o espírito da arquibancada, das arquibancadas cotidianas.

A crônica “Até morrer”, publicada em “Brasil passado a sujo”, de 1993, nos inunda dessa luz. Nela o mais vascaíno dos vascaínos sintetiza o magnetismo só compreendido plenamente por quem mergulhou, ao menos uma vez, no caminho sem volta do estádio: “Futebol é isso – incoerência, farsa, delírio. Por essas e outras é que hei de torcer, hei de torcer até morrer”. Amém.

___________

Alexandre Carauta é doutor em Comunicação, mestre em Gestão Empresarial, pós-graduado em Administração Esportiva, também formado em Educação Física.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO